نادية حبش: العمارة انعكاس للواقع، وهي أداة لتغييره | حوار

* رئاسة نقابة المهندسين موقع ملائم لحصيلة تجربتي.

* يجب استباق تغوّل المستثمرين والمطوّرين بتخطيط عمرانيّ يمنعه.

* الترميم وإعادة التأهيل ينظر إلى مراكز المدن التاريخيّة بصفتها مراكز يمكن إعادة تأهيلها وتوظيفها، بما يتلاءم مع الحاضر.

* رام الله تلفظ أبناءها وتُخْرِجُهُم من أحيازها.

حتّى عام 2021، كانت المعماريّة والمهندسة الفلسطينيّة نادية حبش، المهندسة الوحيدة الّتي شغلت رئاسة فرع وعضويّة مجلس نقابة المهندسين في فلسطين، قبل أن تصبح المرأة الأولى الّتي تشغل منصب رئاسة نقابة المهندسين الفلسطينيّين بعد فوزها بانتخابات النقابة للدورة 2021-2024.

تقول حبش في حوارها مع فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة عن ذلك الفوز إنّه نتيجة عمل تراكميّ نضاليّ، ونقابيّ، وأكاديميّ يمتدّ من نشاطها الطلّابيّ في «الجامعة الأردنيّة» في عمّان في ثمانينيّات القرن الماضي، وما تلاه بعد عودتها إلى فلسطين من انخراط في العمل الأكاديميّ، والعمل في حفظ وإعادة تأهيل المباني القديمة والتراثيّة، والعمل النقابيّ والنشاط الوطنيّ.

اختيرَتْ حبش في عام 2019 من قبل مجلّة «Middle East Architect» ضمن قائمة أكثر 50 مهندسًا معماريًّا مؤثّرًا من الشرق الأوسط. كما حازت على «جائزة حسيب صبّاغ وسعيد خوري للهندسة» عام 2017 عن مشروعها «ترميم قصور عرّابة» الّذي استمرّ لثلاثة سنوات، و«جائزة تميّز للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» عام 2018 حيث تمّت الإشادة بأعمالها.

في هذا الحوار الّذي تجريه فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة، نتحدّث مع حبش عن بدايات نشاطها النقابيّ والمعماريّ، وعن فترة عملها في مجلس بلديّة رام الله، وعمّا ينتظرها من مهامّ في رئاسة مجلس نقابة المهندسين الفلسطينيّين.

فُسْحَة: ما الهندسة المعماريّة؟ وما رؤيتك الخاصّة لها وللتصميم المعماريّ الّذي يتلاءم وحاجات المجتمع الفلسطينيّ؟

نادية: بالنسبة إليّ؛ الهندسة المعماريّة عمليّة تشكيل للفراغات والكتل؛ من أجل تأدية وظائف مختلفة. هذا هو التعريف الأساسيّ والمبسّط، لكن ثمّة قضايا أخرى تؤثّر، إضافة إلى دورها الوظيفيّ، مثل العوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة. ذلك يعني أنّ تشكيل هذه الفراغات إن كانت داخليّة؛ بمعنى تصميم المباني داخليًّا وكذلك تصميم الحيّز الخارجيّ الّذي يتداخل مع التخطيط العمرانيّ؛ وهكذا تصبح للعمارة وظيفة تنظيم الحيّز خارجيًّا وداخليًّا لخدمة المجتمع، بحيث تتيح إمكانيّة أداء وظائف معيّنة. الهندسة المعماريّة تنظيم للفراغات العمرانيّة والمعماريّة من أجل أداء وظائف تخدم المجتمع، وهنا تبرز الاختلافات؛ مَنْ تخدم العمارة؟ لديك عمارة القصور الّتي تخدم المتنفّذين والحاكم، والعمارة الخادمة للمجتمع، والشخصيّ البسيط؛ وبينهما هامش عريض جدًّا من أنواع الخدمة الّتي تقدّمها العمارة.

فُسْحَة: إذن، يُفترَض بالعمارة خدمة المجتمع؛ لكنّ العمارة تُسْتَخْدَم أيضًا أداةً سياسيّة، أو ما يمكن وصفه بالسياسات العمرانيّة الّتي تعمل على تشكيل مجتمع نيوليبراليّ استهلاكيّ؛ لتعزيز نمط الحياة الاستهلاكيّ، كما هو حاصل اليوم في المجتمع الفلسطينيّ وفي التخطيط العمرانيّ للمدن الفلسطينيّة. كيف تقرئين هذا التوجّه لاستعمال العمارة لإعادة تشكيل المجتمع الفلسطينيّ، المستمرّ منذ ما يقارب خمسة عشر عامًا؟

نادية: لذلك بدأت تعريفي للعمارة بأنّها انعكاس للواقع، وذلك يعني أنّ عكسها صحيح. يُفْتَرَض أن تكون أداة لتغيير هذا الواقع أو لصنع هذا الواقع، وذلك يعتمد على نظرتنا إلى العمارة؛ أننظر إليها مستخدِمين فقط، أم ننظر إليها صُنّاعًا؟ وهنا أرى أنّ ثمّة دورًا كبيرًا يقع على عاتق المجتمع، والمعماريّين بخاصّة، في استخدام العمارة؛ لتشكيل المجتمع ورسمه والحياة الّتي نريدها. بما أنّ العمارة عمليّة تنظيم للفراغات الداخليّة أو الخارجيّة لأداء وظائف معيّنة وخدمة البشر؛ فهي، إذن، تتأثّر بالصراعات المجتمعيّة الّتي هي صراعات نفوذ وصراعات على مَنْ يملك الحيّز العامّ أو الخاصّ، ومَنْ له النفوذ لصناعة هذا الحيّز، ومَنْ يحدّد طرق استخداماته. ربّما تكون هذه الصراعات أكثر وضوحًا في الفراغات العامّة من الخاصّة، وهنا يصبح تشكيل العمارة جزءًا من النفوذ السياسيّ.

فُسْحَة: هل أستطيع سؤالك؛ بناءً على تجربتك عضوةً في مجلس بلديّة مدينة رام الله، مَنْ يملك الحيّز العامّ في المدينة اليوم؟

نادية: أجل، يمكنك أن تسألني، وتحرجني أيضًا بسؤالي عمّا طبّقت من مفاهيمي خلال فترة عضويّتي. أنا أكبر ناقدة لنفسي لأنّني أمتلك الوضوح في الرؤية وما يجب على العمارة أن تؤدّيه وتصنعه. عندما لا نستطيع تحقيق هذا الشيء، واستخدام العمارة لتحقيق التغييرات، يجب أن نعترف أنّنا لم نستطع تأدية أدوارنا، ذلك صحيح، لكن لوجود عوامل عدّة أيضًا. لنقل إنّني ساهمت خلال فترة وجودي في البلديّة في إدخال مفاهيم تتعلّق بالحيّز العامّ وملكيّة الحيّز العامّ واستخداماته، بالتعاون مع الدائرة الثقافيّة وليس الهندسيّة في البلديّة؛ لأنّ الدائرة الثقافيّة هي مَنْ كانت تهتمّ بتشغيل هذه الأحياز العامّة؛ بمعنى تنظيم النشاطات العامّة في الفراغات العامّة لتثبيت ملكيّتها العامّة، لكن عندما يتعلّق الأمر باحتجاجات أو مظاهرات، أو أيّ شيء من هذا، فليس للبلديّة دور في هذا الموضوع. لكنّ دورها هو الإبقاء على هذه الأحياز والفراغات عامّة ومتاحة لاستخدام الناس لها. ثمّة مسألة مهمّة في موضوع العمارة والنفوذ هي مسألة التخطيط العمرانيّ؛ فلدى أيّ بلديّة أو مدينة يُفْتَرَض أن يكون ثمّة وضوح في انحيازها أثناء تخطيطها للحيّز العامّ، ولمَنْ تنحاز في تقديم الخدمات، وفي كلّ شيء آخر. مشكلتنا أنّ البلديّات عمومًا لا تنحاز فحسب، بل تُقاد وتُسَيَّر خدماتها لمصلحة المتنفّذين ورؤوس الأموال، سواء بإدراك أو بلا إدراك؛ بمعنى أن يتحوّل عمل البلديّة إلى تنظيم تغوّل المستثمرين والمطوّرين بدلًا من استباق هذا التغوّل بتخطيط عمرانيّ يمنعه. ذلك يعني أنّه، وبدلًا من أن تقود الأنظمة والقوانين والبلديّات العمليّة التخطيطيّة وترسم ملامح الوطن بشكل عامّ بتشكيلاته الاجتماعيّة، تتولّى رؤوس الأموال والمطوّرين والمتنفّذين هذه المهمّة؛ بدعوى التنمية والتطوير، وتكون النتيجة إمّا أن تلهث البلديّات وراءهم لتنظيم ما يطلبونه، وإمّا أن تتعامل بعجز لتمسي مجرّد جهة تنظيميّة. ومثالًا على ذلك، توسعة المخطط الهيكليّ لمدينة رام الله الّتي لم تشمل تخصيص مناطق لذوي الدخل المحدود والفقراء، بحيث تُقام مساكن قليلة الكلفة؛ ما يعني أنّ هذه الشريحة لم تؤخذ بعين الاعتبار في التخطيط، كأنّها غير مرحّب بها في رام الله فتُدْفَع للسكن في البلدات والقرى المحيطة. حيث الأَوْلى بالبلديّة أن توظّف هذا التوسّع الهيكليّ بما يخدم كلّ شرائح المجتمع، وذلك يكون من خلال توفير مناطق يملك هؤلاء الناس القدرة الماليّة على الاستملاك والسكن فيها، رغم أنّني لست من داعمي إنشاء غيتوهات سكنيّة، لكن في ظلّ ظروف رام الله الحاليّة، الّتي لا يستطيع الشخص العاديّ فيها شراء قطعة أرض، ولا يستطيع البناء عليها حتّى لو اشتراها؛ بسبب القوانين والأنظمة الّتي تحدّد أنواعًا معيّنة من موادّ البناء الّتي يجب استخدامها، حيث يُفْتَرَض بنا تنظيم هذا التوسّع بما يخدم مصلحة الناس، وعدم الدفع بهم إلى المخالفة، لا تنظيم التوسّع بطريقة تُجْبِر الناس على المخالفة. عدم استيعاب رام الله لشرائح المجتمع كافّة يعني، بالنسبة إليّ، أنّ رام الله تلفظ أبناءها وتُخْرِجُهُم من أحيازها.

فُسْحَة: هل مُرِّر المشروع في النهاية بهذه الصيغة؟

نادية: أجل، وقد مرِّر القرار بأغلبيّة الأصوات، ولم أتمكّن من تغيير أيّ شيء. أحيانًا نفكّر في أنّه بمجرّد وصولنا إلى موقع المسؤوليّة سنتمكّن من التغيير، ولكن للأسف، ذلك غير صحيح تمامًا. التغيير بحاجة إلى توعية ونضال، ويجب أن يكون لدينا القدرة على إيصال أناس إلى المجالس البلديّة، ليس لديهم طموحات رأسماليّة ومصالح ذاتيّة تؤثّر في أدائهم وتتحكّم فيه، بل يجب أن نوصل أناسًا مستعدّين لتبنّي قضايا المجتمع في هذه المجالس.

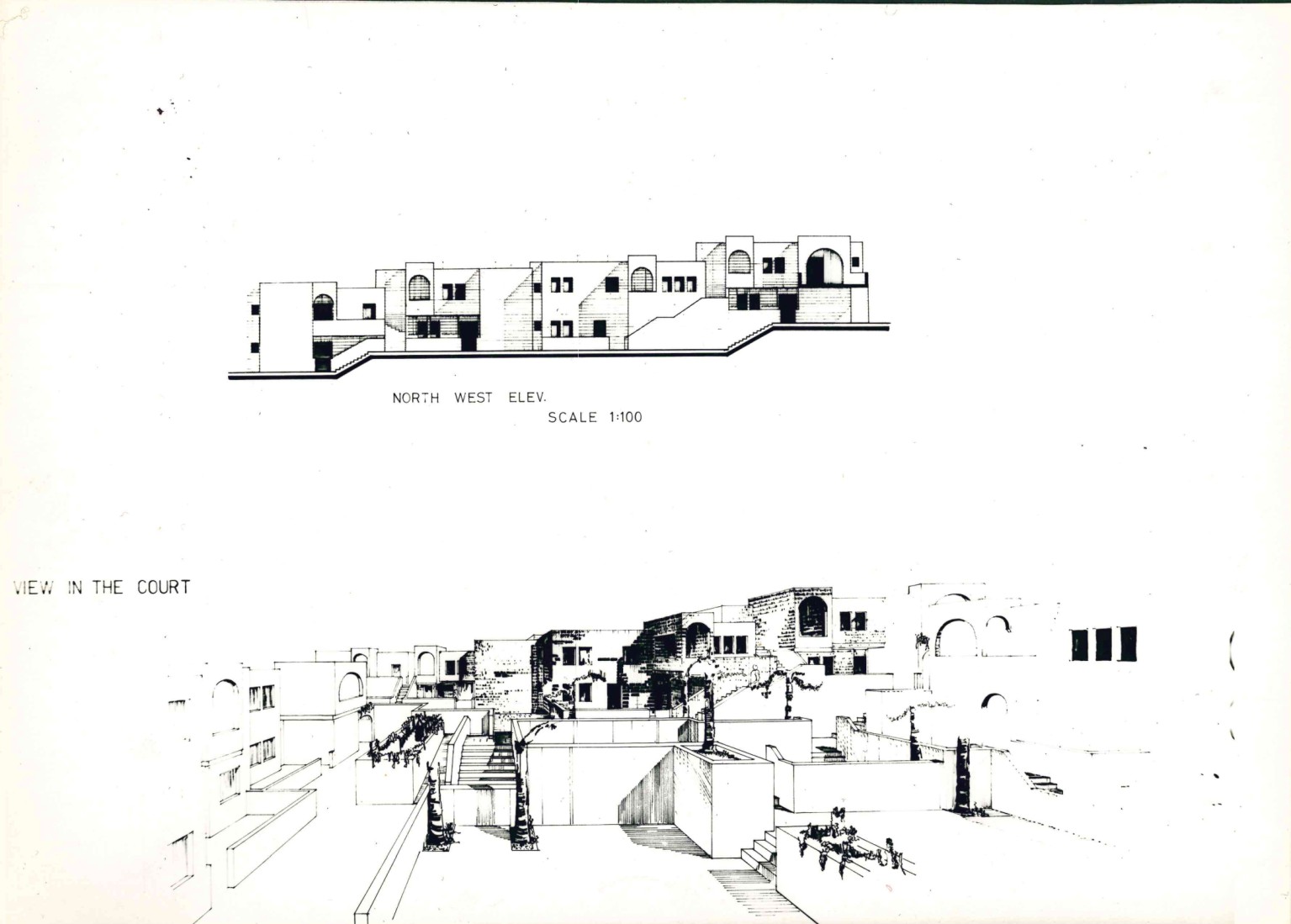

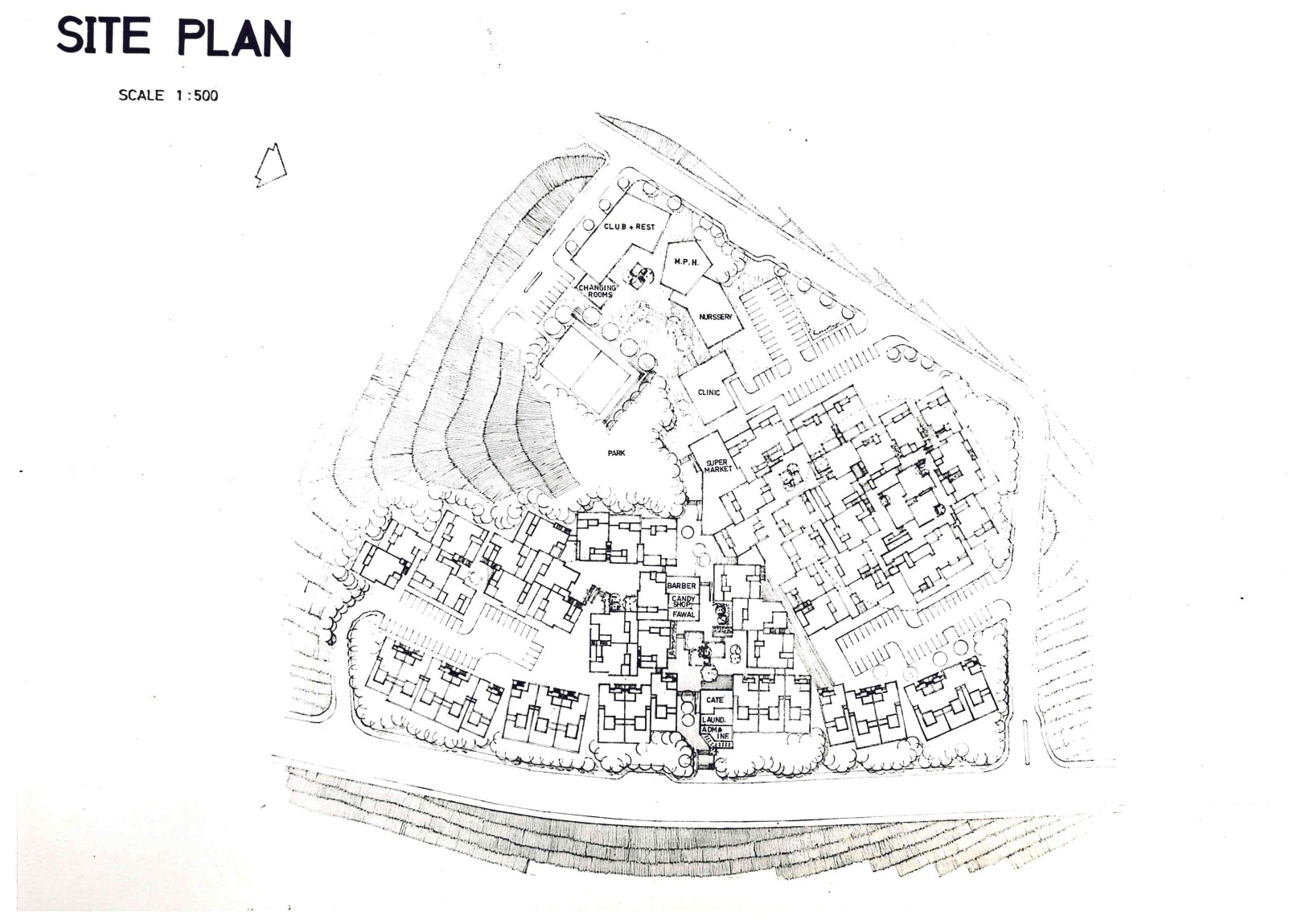

فُسْحَة: أريد العودة إلى مشروع تخرّجك في «الجامعة الأردنيّة»؛ صمّمت المشروع ليكون منطقة سكنيّة خاصّة بأساتذة «جامعة بير زيت»، ولتكون منيعة، أو على الأقلّ، صعبة جغرافيًّا على اقتحامات الجيش الإسرائيليّ المتكرّرة. ما الّذي حدث للمشروع؟ ولماذا لم يُنَفَّذ على أرض الواقع؟

نادية: عندما اخترت مشروع التخرّج في «الجامعة الأردنيّة»، كان لدى العاملين في جامعة بير زيت جمعيّة إسكان اشترت قطعة أرض هي الآن إسكان «جامعة بير زيت» في الطيرة. كانت الأرض تلّة آنذاك، وكانوا يريدون عمل مشروع إسكان للعاملين في الجامعة، وشعرت بأنّ هذه فرصة لتصميم معماريّ بالمفاهيم الّتي أتبنّاها، لذلك صمّمت المشروع، وكان له أهداف عدّة، من بينها كيف نبني بما يتناسب مع طبيعتنا وتضاريسها، وفي الوقت نفسه بما يحافظ على عمارتنا المحلّيّة التراثيّة التقليديّة ويُحييها. في هذا السياق اخترت عنصرين أساسيّين؛ النسيج العمرانيّ والعناصر المعماريّة، هنا كان انتباهي للنسيج العمرانيّ؛ لأنّه يعكس العلاقات الاجتماعيّة وتنظيم المجتمع والعلاقات الاقتصاديّة، وبالتالي هو يوجّه عمليًّا طبيعة الحياة وطبيعة العلاقات، أو على الأقلّ يدفع في اتّجاهها. فاشتغلت على تصميم ينسجم مئة بالمئة مع الطبيعة، مع عدم وجود أيّ عمارات، واشتغلت على أن يكون شبيهًا بالقرية أو البلدة التاريخيّة (مثل نابلس أو القدس)، من حيث وجود قصبة تشكل حيّزًا عامًّا يشتغل على توزيع الوظائف التجاريّة والخدماتيّة الّتي تأخذ صبغة عامّة حوله وبإمكان أيّ شخص الوصول إليها، وكذلك يشتغل على أن يكون موزّعًا للأحياز شبه العامّة والمتمثّلة بالطرقات المؤدّية للأحياز الخاصّة المتمثّلة بالأحواش الّتي تحيطها المساكن وتفتح عليها بطريقة تضمن الخصوصيّة، وفي الوقت نفسه تضمن أن يكون ثمّة انكشاف لأيّة شخصيّة غريبة تدخل هذه الأحياز الخاصّة.

كان لديّ تحدٍّ كبير في أن أستطيع، من ناحية تخطيطيّة، تحقيق ذلك بالإضافة إلى أخذ الناحية الأمنيّة بعين الاعتبار لأنّنا نعيش تحت الاحتلال ونخوض نضالًا تحرّريًّا، وبالتالي ثمّة مسائل دفاعيّة يفترض أن تكون جزءًا من تخطيطنا كتوفير الملاجئ. إضافة إلى أنّ هذا التصميم يوفّر في استهلاك الموارد ويقلّل الكلفة؛ لأنّه عند تصميم البيوت بشكل متلاصق يمكن بناء أكبر عدد من المساكن في منطقة البناء، وهذا ينعكس على زيادة مساحة المناطق الخضراء. أيضًا كان التصميم يوفّر التكامل الذاتيّ، على النقيض من النمط الاستهلاكيّ والتخطيط الحديث للأسواق التجاريّة الضخمة؛ ففي قصبة المشروع ثمّة محالّ تجاريّة بسيطة مثل الملحمة، صالون الحلاقة، محلّ للخضراوات، وكلّ ما يحتاج إليه سكّان الضاحية. وفي النهاية ثمّة مجمّع على رأس التلّة للمباني العامّة، وهي المدرسة والروضة والحضانة والمركز الصحّيّ والمركز الاجتماعيّ والمرافق الرياضيّة. وكان تصميم الإسكان يفصل بين حركة المشاة والسيارات بحيث يوفر بيئة خالية تمامًا من السيّارات في القصبة والطرقات والأحواش بينما تُخْدَمُ بالسيّارات من شارع يحيط بالإسكان بحيث يتمكّن كلّ شخص من الوصول إلى بيته بسيّارته من الخلف.

فُسْحَة: لماذا لم يُطَبَّق المشروع على الأرض؟

نادية: قدّمته لجمعيّة الإسكان، لكنّهم لم يعرضوه على هيئتهم العامّة، وإنّما عرضوا مشروعًا آخرَ وهو المنفّذ حاليًّا. أعتبر أنّ عدم تنفيذ المشروع خسارة كبيرة، ليس لي فقط. لو عدنا إلى عام 1982 الّذي قدّمت فيه المشروع، ولو طُبِّق، لكان نقطة انطلاق نحو مشاريع معماريّة دفاعيّة تنسجم مع حالتنا الاستعماريّة، وكانت ستعزّز صمودنا ومقاومتنا وعلاقاتنا الاجتماعيّة وعدم هدر الموارد البيئيّة. كان من الممكن تأسيس نمط معماريّ محليّ لمشاريع الإسكان، لكن منذ ذلك الوقت فالمشاريع الإسكانيّة كلّها إمّا فِلَل وإمّا بيوت منفصلة وإمّا أبراج سكنيّة. حتّى اللحظة، أرجو أن أشتغل على مشروع إسكانيّ أطبّق فيه هذه الأفكار، وأعتقد أنّ عدم تنفيذ المشروع كان خسارة كبيرة.

فُسْحَة: لكن كانت لديك فرصة لتصميم «كلّيّة الفنون والموسيقى» في بير زيت؛ فكيف اشتغلت عليه ضمن هذه الرؤية؟

نادية: مبنى كلّيّة الفنون مبنى حداثيّ، وقد استخدمت في التصميم الأصليّ للواجهة الجنوبيّة طوب الكوليسترا لحجب الشمس المباشرة عن الواجهة الجنوبيّة، وهذا استخدام تقليديّ، لكنّ الجامعة طلبت منّي تغييره لتخوّفهم من تعشيش الحمام فيه، على الرغم من معالجتنا لهذه النقطة في التصميم، لكنّ خبرتهم مع حمام الجامعة أرجحت الكفّة باتّجاه إلغاء الكوليسترا واستبدالها بشفرات عموديّة ملوّنة أضافت بهجة على المبنى، وكانت مناسبة كونه مبنًى لكلّية الفنون. لم يكن للتصميم علاقة بالنسيج العمرانيّ، بل كان مبنًى منفردًا، ومن المعروف في العمارة التراثيّة إمكانيّة تصميم مبنًى منفرد بشخصيّة خاصّة، وبما أنّها كلّيّة فنون، فاشتغلنا على أن تكون لها شخصيّتها الخاصّة المرتبطة بالوظيفة المناط بها تأديتها. وأشعر الآن بأنّ المبنى بشكله الحاليّ في مكانه الصحيح؛ مداخله مرحّبة بالجميع، فلم أفصل الأشخاص ذوي الإعاقة عن غيرهم، والجميع يستطيع الدخول للمبنى من الأمام أو الجنب أو الخلف، ومن ناحية بيئيّة أيضًا ثمّة فناء خارجيّ يوفّر مناخًا محليًّا (Microclimate) في تلك المنطقة. الآن، أنا أُدَرّس في مرسم يطلّ على هذا الفناء، وعادة ما أخرج إليه مع الطلبة، وهو فناء يتكامل مع الأحياز الداخليّة في المبنى بطريقة حيويّة.

فُسْحَة: أريد الحديث قليلًا عن عملك في إعادة تأهيل المباني التراثيّة؛ خاصّة مشروع قصور عرّابة وتأهيل أحواش البلدة القديمة في السمّوع في الخليل، وحيّ عقبة الخالديّة في القدس؛ ما فلسفة إعادة التأهيل؟ وكيف توظَّف هذه المباني مرّة أخرى لخدمة المجتمع؟

نادية: توجّهي إلى العمارة والتراث بدأ مع عملي على مشروع التخرّج، ونما مع عملي بعد التخرّج مباشرة في «مركز أبحاث جامعة بيرزيت» على بحث الدكتوراه لزميلتي ومعلّمتي في حينه د. سعاد العامري، حيث قمت وإيّاها بتوثيق المباني التراثيّة في دير غسّانة وعبوين، وهنا بدأ شغفي بالعمارة التراثيّة. كان لمشروع دعم صمود أهلنا في حيّ عقبة الخالديّة الّذي كان جزءًا من تدخّلنا أساتذةً في الجامعة، من خلال «المكتب الهندسيّ الاستشاريّ»، حيث كان حيّ عقبة الخالديّة يتعرّض لاعتداءات المستوطنين، وكانت مدرستا «شوفو بنيم» و«عطروت كوهانيم» قد احتلّتا الطوابق العليا لبعض البنايات في الحيّ، وكانوا دائمي الاعتداء على السكّان، ويرمونهم بالزجاجات الفارغة والمولوتوف؛ ما أدّى إلى تفريغ الحيّ من سكّانه. ومَنْ بقي كانوا من الفقراء الّذين لا يستطيعون الرحيل، فهَبَبْنْا لدعم صمودهم وتثبيتهم في مساكنهم عن طريق تحسين ظروف معيشتهم، وكانت آنذاك الانتفاضة الأولى، وكان الدوام منقطعًا بسبب إغلاق الجامعة لمدّة عامين، عملت خلالهما على المشروع تطوّعًا. كان ذلك أوّل مشروع اشتغلت عليه في محاولة لتعزيز صمود المقدسيّين. كنّا نتدخّل في أيّ مبنًى عرضة للاستيلاء من قِبَل المستوطنين ونشتغل على إعادة تأهيله وتحويله إلى مسجد مثلًا، وثمّة مبنًى آخر حوّلناه إلى عيادة، وآخر حوّلناه إلى مركز للشباب. لكن عندما أُعيد فتح الجامعة لم أتمكّن من متابعة العمل، فجهّزت مكتبًا هندسيًّا في الحيّ، يعمل فيه مهندس من الحيّ نفسه، كان يشتغل معي أصلًا، واستكمل هو العمل في المشروع.

هذه كانت البداية، وفي تلك البداية وجدت نفسي؛ أنّ هذا مجال أستطيع العمل فيه على رسالتي الّتي تعلّمتها من تخصّصي معماريّةً. وعندما أسّست «مكتب حبش مهندسون مستشارون»، كان موضوع الحفاظ على الموروث المعماريّ وإعادة تأهيله من أهمّ التخصّصات الّتي اشتغلنا عليها في المكتب. ومن آخر أعمالنا في مكتب «حبش مهندسون مستشارون» في مجال الحفاظ وإعادة التأهيل، مشروع تعزيز الموروث المحلّيّ في بلدة السمّوع بالشراكة مع بلديّة السمّوع و«شركة هايديا الإيطاليّة»، وبتمويل من «صندوق الحماية الثقافيّة» (Cultural Protection Fund) – المركز الثقافيّ البريطانيّ. حيث اشتمل المشروع على تدعيم اثنيّ عشر حوش وإعادة تأهيل أحد الأحواش، «حوش العقيلي»، ليُسْتَخْدَم مركزًا ثقافيًّا شبابيًّا، بالإضافة إلى تأهيل مسارات تراثيّة تمرّ بالأحواش والمعالم الرئيسيّة في المركز التاريخيّ، ودورات تأهيل للعاملين في المجال ونشاطات توعية للمجتمع المحلّيّ؛ وهذا كلّه يمكن الاطّلاع عليه والتجوّل فيه رقميًّا.

فُسْحَة: كيف تقرئين تجربتك في سياق النضال النسويّ الفلسطينيّ لأجل المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين؟ وما الّذي دفعك إلى الترشّح لمنصب نقيب المهندسين؟

نادية: ما دفعني إلى الترشّح أنّ مسيرتي بشكل عامّ هي عمل تراكميّ؛ فمنذ كنت طالبة كنت نشيطة في الأنشطة الطلّابيّة، وفي المظاهرات والاحتجاجات. وعندما تخرّجت استمررت في النشاط الوطنيّ النقابيّ الاجتماعيّ؛ ففي بير زيت كنت عضوة هيئة إداريّة في نقابة العاملين، وعندما تركت الجامعة وأسّست مكتبي الهندسيّ عام 1997، ترشّحت لانتخابات نقابة المهندسين على مستوى فرع رام الله، وفزت برئاسة لجنة الفرع لدورة مدّتها ثلاث سنوات مُدِّدَتْ عامًا آخر بسبب الانتفاضة 1999 - 2003. كنت جزءًا من النشاط النقابيّ في النقابة، من خلال اللجان المختلفة والمؤتمرات، إضافة إلى النشاط المجتمعيّ مع مؤسّسات المجتمع المدنيّ. إذن، هو فعل تراكميّ، ومسيرة المرء يُفْتَرَض بها أن تكون تصاعديّة، وأن يتجنّب الإنسان عدم الوضوح مع الذات؛ أستطيع أن أقول إنّني استمررت في مسار تصاعديّ من ناحية مهنيّة وأكاديميّة وعمليّة، وأيضًا من ناحية نضاليّة نقابيّة ووطنيّة، وفي المستويين كنت في مسار تراكميّ، وهذا التركيم يوفّر لك الوضوح في الرؤية، ويجيبك عن سؤال إلى أين تريد أن تصل؛ ففي لحظة سيكون ثمّة الظرف الذاتيّ والموضوعيّ لخيار ما، تعتقد أنّه خيار ناضج، وستخطو في اتّجاه الخطوة الّتي بإمكانها إحداث الأثر، وهذا ما حدث معي في نقابة المهندسين؛ فعندما أُعْلِنَت الانتخابات شعرت بمسؤوليّة كبيرة، وشعرت بأنّ هذا الموقع ملائم لحصيلة تجربتي النضاليّة والنقابيّة والمهنيّة والأكاديميّة، وأنّ هذه التجارب كلّها بإمكانها أن تصبّ في هذا الموقع، وعلى رأس هذه النقابة، وبالتالي سيكون ممكنًا لي أن أؤثّر في سياسات هذه النقابة وعملها.

فُسْحَة: تشغلين الآن ثلاثة مواقع أكاديميّة ونقابيّة، وفي سوق العمل أيضًا عن طريق المكتب، وثمّة أيضًا النشاط الوطنيّ؛ فكيف تفكّرين في دمجها مع بعضها بعضًا؟ وما الخطّة الآن بالنسبة إلى نقابة المهندسين؟

نادية: دمجها مع بعضها بعضًا عفويّ؛ لأنّها أصلًا لا تتجزّأ، ربّما تتجزأ في التفاصيل لكن ليس بالرؤية، وذلك يعني أنّك إذا أردت أن تكون في موقع قياديّ فعليك أن تكون واضح الرؤية، وقادرًا على التأثير في استراتيجيات العمل، وذلك ينسحب على الخطط والتطبيق على أرض الواقع. بإمكان المرء أن يكون في موقع قياديّ، وسيكون ممكنًا الجمع بين كلّ هذه العناصر، لكن على مستوى التفاصيل ما زلت موجودة على المستويات الأربعة. أحيانًا يقول لي البعض إنّ هذا عبء كبير، لكنّني لا أعتبره عبئًا بل واجبًا يجب أن أرقى إلى مستوى أدائه، وإن شعرت بأنّني غير قادرة على أداء إحدى المهامّ فعليّ التوفيق بينها والتحكّم في مقدار الاهتمام الّذي أعطيه لكلّ مهمّة. ومع ذلك، أنا أعتبرها كلّها مكمّلة لبعضها بعضًا، وتصبّ في الرؤية نفسها، وتؤدّي الهدف نفسه، ومن ثَمّ ليس ثمّة تعارض بينها.

لكن الآن بما أنّني على رأس النقابة فهذا سيكون مجال تركيزي الأكبر، الّذي سيأخذ الجزء الأكبر من وقتي. لكنّني لا أستغني عن التدريس فهو بالنسبة إليّ أداة مهمّة؛ من أجل التنوير والتغيير، وتنمية أجيال، وتشريبها مفاهيم مهمّة بما يتعلّق بالعمارة وغيرها، وأمارسه بالحدّ الأدنى. لكنّ الجانب المهنيّ المتمثّل بالمكتب الهندسيّ سيكون أكبر متضرّر من هذه التغييرات، وسأعمل على ترتيبات بحيث يستمرّ العمل والأداء المهنيّ، ولا يتأثّر مستواه في غيابي الجزئيّ.

أمّا في النقابة فلديّ الكثير لأفعله؛ في البداية من المهمّ تحديد مشاكل القطاع الهندسي؛ حتّى نتمكّن من وضع سياسات وخطط للاستجابة لهذه التحديات. بالطبع مشاكل هذا القطاع ليست معزولة عن الواقع، بل هي جزء من مشاكل الواقع، سواءً سياسيًّا كان أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا، أو حتّى على المستوى الفنّيّ من حيث العمل على الأرض، وتحديدًا العمل الهندسيّ في كلّ التخصّصات. هذا كلّه يقع ضمن واقع صعب للغاية، يتألّف من وضع اقتصاديّ منهار تمامًا للسلطة الفلسطينيّة، ومن حيثيّات أخرى. ثمّة جانب آخر يتعلّق بضرورة تطوير الأنظمة والقوانين، وهي مهمّة أعقد في ظلّ غياب هيئات تشريعيّة وهيئات لسنّ القوانين، وتلك مشكلة أن تكون المؤسّسات المناط بها تنظيم المجتمع والحياة مغيَّبة ومعطَّلة. رغم أنّني أرفض منظومة «أوسلو» كلّيًّا، لكنّني أنظر إلى هيكليّاتها التشريعيّة، بوصفها هيكليّات تنظيم مجتمعيّ، وبالتالي أجرّدها من بعدها السياسيّ في إدارة شؤوننا المدنيّة.

إذن، ثمّة مهامّ كثيرة في انتظارنا، وأنا لست وحدي، بل هي مهامّ مجلس نقابة يُفْتَرَض به أن يعمل على قيادة هذا المركب، وليس فقط مركب نقابة المهندسين والمهندسات، بل قطاع العمل الهندسيّ بأكمله، وعلاقة هذا القطاع بالقطاعات الأخرى؛ فأوّلًا سيكون ثمّة دراسة معمّقة لهذا الواقع، ومن ثَمّ وضع الرؤية والإستراتيجيّات والخطط الّتي من شأنها إحداث التغيير، وهذه نقطة مهمّة؛ لأنّه إذا كان ثمّة مَنْ يفكّر في أنّ نادية حبش أصبحت على رأس النقابة، والآن ستغيّر كلّ شيء، وبعد عام يأتون ويقولون ها هي أخفقت، فهم مخطئون. نحن نعمل ضمن رؤية وبرنامج وخطّة فيها إستراتيجيّة لإحداث تغيير تدريجيّ تراكميّ، ودورة نقابيّة واحدة لن تكون كافية لتحقيق كلّ ما هو مطلوب. سيكون ثمّة مجالس أخرى تراكم على ما سنفعله خلال هذه السنوات الثلاث، ورؤيتي أنّني أشتغل على ما اشتغل عليه السابقون، وأُجهِّز لمن سيأتي بعدي.

فُسْحَة: في العودة إلى عملك في إعادة التأهيل المعماريّ، ورؤيتك للعمارة على أنّها يجب أن تكون خادمة للمجتمع، وأن تلائم في وظيفتها حاجاته، والآن بوصفك رئيسة «نقابة المهندسين»؛ كيف تقرئين السياسات المعماريّة النيوليبراليّة في المدينة الفلسطينيّة اليوم؟

نادية: إنّ تراثنا هو جزء من هويّتنا، وذلك يعني أنّ الحفاظ عليه وإعادة إحيائه واستعماله يمثّل جزءًا من الحفاظ على هويّتنا الفلسطينيّة، وجزءًا من مقاومتنا لكلّ المخطّطات الاستعماريّة؛ لأنّ الاستعمار ليس بنية مادّيّة فقط، بل أيضًا استعمار فكريّ تشويهيّ، ويجب علينا التفكير في موضوع الحفاظ وإعادة الإحياء جزءًا من نضالنا الوطنيّ، ومن حفاظنا على هويّتنا. المسألة الأخرى أنّ إعادة التأهيل تعني إعادة استخدام المنشآت والفراغات بما يتناسب مع متطلّباتنا المعاصرة؛ فنحن، مجتمعًا حيًّا ولديه متطلّبات معاصرة، قد لا تستجيب لها المباني التراثيّة، فإن تمكّنّا من إعادة تأهيل هذه المباني لتجيب عن هذه المتطلّبات فذلك جيّد، وإن لم نتمكّن من فعل ذلك فعلينا أن نبني من جديد. لكن، إن توجّب علينا البدء من جديد فنحن نستنزف مواردنا، خاصّة أنّ البناء من الحجر يعني قصّ الجبال؛ وهو ما يعني تعدّيًا على التراث الطبيعيّ؛ لأنّ التوسّع والامتداد العمرانيّ بدأ يتوغّل على المناطق الطبيعيّة، ومن هنا أصبح لدينا تهديد مباشر للتراث الطبيعيّ. ومسألة أخرى تتعلّق باستنزاف الطاقات البشريّة وتوظيفها في المكان الخاطئ؛ لذلك أقول إنّ الترميم وإعادة التأهيل ينظر إلى مراكز المدن التاريخيّة مراكزَ يمكن إعادة تأهيلها وتوظيفها، بما يتلاءم مع الحاضر، بدلًا من النظر إليها كأنّها ركام ومجمّع نفايات يجب هدمها بالكامل وإعادة البناء من جديد. إذا كان النظر إلى هذه المواقع على أنّها مكبّ نفايات أو بؤر فساد، فعندئذٍ تصبح عبئًا علينا، وحتّى إزالتها عبء، فأين سيُكَبُّ ركامها؟ بدلًا من ذلك لا بدّ من العمل على تأهيلها وإعادة استخدامها، وهكذا نحافظ على تراثنا ومواردنا، وذلك ما أراه ليس مجرّد حفاظ على التراث، لكنّه حفاظ على الموارد أيضًا؛ فمن خلال إعادة تأهيل هذه المراكز نُنْتِج فراغات عامّة داخليّة وخارجيّة لأداء وظائف كانت تؤدّيها في السابق؛ فالساحات العامّة في البلدات القديمة كانت تحتضن الأعراس والأفراح الّتي هي عبء على الناس اليوم، عندما يضطرّون إلى استئجار قاعة بمبالغ عالية، في حين أنّ هذه الساحات يمكن أن تكون بديلًا. استخدام هذه الفراغات سيوفّر على الناس مادّيًّا، ويُرْجِع إليهم روابطهم الاجتماعيّة، ويعزّز صمودهم في الوقت نفسه، ويساعد في الحفاظ على الذاكرة المكانيّة الّتي يحاول الاستعمار محوها من الذاكرة. فمن خلال إعادة التأهيل نساهم في الحفاظ على هذه الذاكرة المكانيّة وإحيائها، حيث تصبح مرتبطة بمفاعيلها؛ وهو ما يعني ارتباطها بالعادات والتقاليد ونمط الحياة التقليديّ، على النقيض من نمط الحياة الحاليّ الاستهلاكيّ. عندما نحافظ على البيدر والزراعة والمناسبات المجتمعيّة، ونوفّر لها هذه الفراغات والأحياز العامّة، نحافظ على هويّتنا شعبًا، وإضافة إلى كلّ ما سبق؛ نقدّم نموذجًا ممكنًا نقيضًا للنمط الاستهلاكيّ، من خلال استعمال أنماط العمارة المعاصرة.

كاتب وباحث ومترجم. حاصل على البكالوريوس في العلوم السياسيّة، والماجستير في برنامج الدراسات الإسرائيليّة من جامعة بير زيت. ينشر مقالاته في عدّة منابر محلّيّة وعربيّة، في الأدب والسينما والسياسة.